第744号 2022(R04).10発行

PDF版はこちら

§被覆肥料に由来するマイクロプラスチックの生態リスクと排出量

農研機構農業環境研究部門

上級研究員 永井 孝志

§中華めん用小麦「ラー麦」において高い子実タンパク質含有率を確保できる省力施肥法

福岡県飯塚農林事務所

飯塚普及指導センター

石丸 知道

§土のはなし−第15回

化学肥料だけしか使わない畑のコムギの生育

−堆肥だけの畑と比べる−

ジェイカムアグリ株式会社

北海道支店 技術顧問

松中 照夫

被覆肥料に由来するマイクロプラスチックの生態リスクと排出量

農研機構農業環境研究部門

上級研究員 永井 孝志

1.はじめに

マイクロプラスチックは,5mm以下のプラスチック(化学繊維やゴムも含む)と定義され,一次マイクロプラスチック(最初から5mm以下の粒子として製造されたもの)と二次マイクロプラスチック(製造後に環境中などで破砕・細片化されたもの)に大きく分類される。これらは世界中の海洋においてその存在が確認されており,そこに生息するクジラやウミガメ,海鳥,魚などの様々な生物の消化器からも検出されている。このため,マイクロプラスチックの人の健康や生態系への影響について現在注目が集まっている1)。

2015年に米国で化粧品に配合された洗顔スクラブなどのマイクロプラスチックビーズが規制されたことを皮切りに,各国でも規制が始まっている。これは,環境中で分解できず回収困難であることが主な理由であり,実際の環境中で悪影響を与えていることが証明されたからではない2)。日本でも2020年7月からレジ袋の有料化が始まるなどの取り組みが進んできた。

農業用途で使用される被覆肥料は,肥料成分が数mmのカプセルに入っており,カプセルから徐々に肥料成分が溶け出してくるものである。長期的に効き目があり,施肥の省力化や施肥量の削減,肥料成分の水系への流出防止に有効とされている。ところが,その小ささから一次マイクロプラスチックとしてのカプセルの回収が困難であり,水系に流出したものが多数見つかっている3)。

そこで本記事では,被覆肥料のプラスチックカプセルの水系への流出問題について,生態リスクと排出量の観点から整理することを目的とする。

2.マイクロプラスチックによる生態リスク

マイクロプラスチックによる生態リスクは以下の3種類に分けられる:

①プラスチック粒子そのものの有害性

②プラスチックに添加された様々な化学物質による有害性

③プラスチック粒子に吸着した環境中の残留性有

機汚染物質による有害性粒子毒性に関してBurnsら(2018)は,2018年までの毒性評価や環境中濃度の研究報告を網羅的にレビューし,現状のマイクロプラスチックは水域生態系に影響を示す濃度レベルではないと報告した4)。この論文中では,文献から収集した多数の水生生物に対する無影響濃度を用いて,種の感受性分布という手法(濃度と影響を受ける種の割合の関係を確率分布で表現する) 5)により,生態系に対する予測無影響濃度を粒子サイズごとに見積もった。実際の環境中におけるマイクロプラスチックの濃度分布は予測無影響濃度よりも数桁低いところにあり,現状生態リスクは懸念レベルにないと評価された。

また,プラスチック製品には可塑剤や紫外線吸収剤,酸化防止剤,剥離剤,難燃剤など様々な添加剤が配合されている。プラスチック自体は消化管から体内へは吸収されずにほとんどが体外へ排出されるが,添加・吸着している化学物質は体内に吸収される。このような化学物質を添加したマイクロプラスチックを魚などに曝露させると,肝機能障害や腫瘍の発生などの影響が見られた。ただし,これは実際の環境中濃度よりも一桁以上高い濃度条件で見られた影響である1)。さらに,マイクロプラスチックへの吸着が問題となっている疎水性有機化学物質については,海洋においてプラスチックに付着している割合は非常に低く,現時点で実質的に生態リスクの懸念につながる可能性は低いと整理されている6)。

欧州委員会の政策のための科学的助言コンソーシアムも,生態リスクは現状では懸念レベルにないことを報告している7)。ただし,マイクロプラスチックの環境への排出量が今後も継続した場合,100年以内にマイクロプラスチックの生態リスクが広範囲で顕在化する可能性があるとも述べられている。

以上から,現状においてマイクロプラスチックの生態リスクは懸念レベル以下であるものの,これ以上継続的に排出し続けるべきではないとまとめられる。ただし,「(実際の環境中濃度よりもはるかに高い濃度で)マイクロプラスチックを生物に曝露させると有害な影響が見られた」 ,「環境中もしくは生物体内から検出された(が無影響濃度よりもはるかに低い)」 ,という情報自体は事実であるものの,これが( )内を省いた形で広がってしまうとイメージが大きく変わってしまう。

また,マイクロプラスチックの生態リスク評価の残された課題としては以下の点が指摘されている6)。

● サイズ,形状(球体・ファイバー・フラグメント) ,ポリマータイプ(ポリスチレン・ポリエチレン等) ,経年劣化の有無等による毒性への影響

● 濃度単位は重量と粒子の個数のどちらにすべきか

● 体内への取り込みの有無

● 天然の微粒子との比較

3.マイクロプラスチックの発生源と排出量

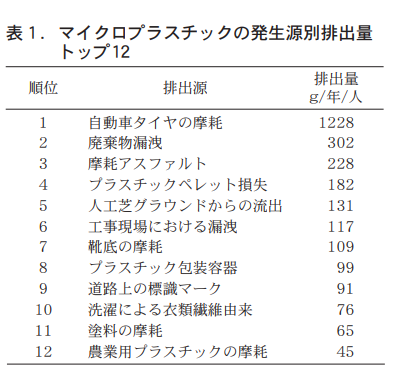

マイクロプラスチックの発生源としてはペットボトルやレジ袋,被覆肥料カプセル,人工芝などが注目されがちであるが,発生源の全体像はあまり知られていない。ドイツのフラウンホーファー研究所による報告では,発生源をトップ30までリスト化している(表1ではトップ12までを示す) 8)。これを見ると全体の排出量は2,500g/年/人程度となっている。このうち排出量が多いのは摩耗などで発生する二次マイクロプラスチックであり,一次マイクロプラスチックはマイナーな発生量となっていることがわかる。

さらに二次マイクロプラスチックの中でも,タイヤ・アスファルト・靴・人工芝などの摩耗が非常に多い。また,12位に「農業用プラスチックの摩耗」というカテゴリがあり,これは農業用途の全てが含まれると推測される。欧州においても被覆肥料が使用されるものの,水田が少ないため水系への流出は日本よりかなり少ないと考えられる。よってこのカテゴリの排出はビニールハウスやマルチなどの大きな資材の摩耗によるものと推測される。

次に,農業由来のプラスチック排出について整理する。農業分野から排出されるプラスチックは,農業用ハウスやトンネルの被覆資材,マルチ,苗や花のポットなどに加えて,被覆肥料のカプセルがある。農林水産省の資料9)によると,2018年ベースで合計106,501tのプラスチックが排出されている。これらの排出量は環境中に全部出ていくわけではなく,廃棄物としてほとんどのものが処理されている。再生処置・埋立処理・焼却処理のうち,再生処理が7割を超えている。

農業由来のプラスチックの排出を素材別に見ていくと,ビニールハウスに使われる塩化ビニルや,トンネル・マルチ・ベタがけなどに使われるポリオレフィン系(ポリエチレンなど)が多くを占めている。被覆肥料は育苗トレイやポットとともに「その他プラスチック」に分類され,全体の17%(17,928t)である。1993年からの排出量の推移が分類別に掲載されており,全体としての排出量は減少傾向にあるものの,「その他プラスチック」に限定すれば若干増加傾向にある。

「その他プラスチック」の内訳で被覆肥料のものがどれくらいかの記載がないため,ここでは簡易に推定を試みる。まず,「その他プラスチック」の排出量17,928tを日本の人口で割ると140g/年/人になる。これを,非常にざっくりと育苗トレイ,ポット,肥料カプセルの3つに等分割すれば,47g/年/人という計算になる。さらに,使用された肥料カプセルの10%が水系に流出すると仮定すると,5g/年/人程度となるだろう。農林水産省の別の調査9)によると,施用した肥料由来カプセルのうちの2〜9%が系外に流出し,ほとんどが代かき後の流出だったことが示されている。よって,環境への流出率10%は若干大きめに見積もった値となっている。

さらにマイクロプラスチックの実測調査からの推定値も参照できる。一般社団法人ピリカはマイクロプラスチックの大規模な調査を継続的に行っており,データも公開されている11)。2020年度版のデータからは,マイクロプラスチックの排出量の見積もりが157tでそのうち肥料カプセルが15%つまり,24tとなっている。これを同様に人口で割れば0.2g/年/人と計算される。全体で157tというのはかなり少ない数字であるが,タイヤ摩耗塵などの小さすぎる粒子はカウントされていないと考えられる。

これらから,実際は0.2〜5g/年/人の間くらいにあると推定された。ドイツにおけるマイクロプラスチックの全体の排出量2,500g/年/人が日本でも同様と仮定すると,被覆肥料由来の排出を大きめに見積もっても全体の1%以下となる。農業用プラスチックに限定しても(表1) ,被覆肥料以外の方が多く排出されていることになる。

4.被覆肥料カプセルの問題の本質はリスクの問題というよりも ごみ問題である

ここまで整理してきたように,現状の生態リスクは懸念レベル以下であること,被覆肥料はマイクロプラスチックの排出源としてマイナーなものであること,を考慮すると,マイクロプラスチックのリスク低減策としての被覆肥料の使用中止は非常に効率が悪いと考えられる。もしも被覆肥料の使用を中止して追肥を繰り返すことを考えると,肥料効率が悪くなり肥料の投下量が増えてしまうことや,追肥のために何度も圃場を移動すると自動車使用による別のリスクも高まること(タイヤの摩耗はマイクロプラスチックの排出源としてトップ)も考える必要がある。肥料の投下量が増加することで,水系が富栄養化したり,脱窒による温室効果ガスが発生したりするなど,他の環境問題を引き起こす可能性もある。このように,プラスチックの使用中止だけでは問題解決にならない。

それでは,被覆肥料は今後も何も問題なく使い続けて良いのか?この問いに対しては,リスクの問題とは切り離して考える必要がある。海岸に打ち上げられたたくさんのプラスチックごみを見て非常に不愉快な気分になるように,水系から多数見つかる被覆肥料由来のカプセルは直観的にネガティブなイメージを持たれている(悪いものと認定される) 。そして,悪いものはリスクが高くベネフィットは低いはず,という認知を持つようになる。そこに,マイクロプラスチックの悪影響のような情報が入ってくると,直感的なネガティブイメージを補強し,自分の直感は間違っていなかったと強く認識するようになる。つまり,リスクがあるからネガティブなイメージを持つのではなく,最初からある直観的なネガティブイメージが,リスク情報で増幅されていると見なすべきである。

このため,現状の生態リスクは懸念レベル以下,という情報の提供だけではネガティブイメージの払拭にはあまり大きな効果がないかもしれない。このように,対象を良いか悪いか(好きか嫌いか)という感情でまず判断を下し,その対象のリスクやベネフィットを後付けで判断する,という思考過程を(感情)ヒューリスティックと呼ぶ12)。このような市民の感情や価値観も決して無視するべきではない。

すなわち,リスクがないからごみをその辺に捨てても良い,というわけではないため,水管理を徹底して圃場系外への流出を防止したり,排水口でなるべく回収の努力をしたりするなど,使う側の責任をきちんと負うことにまず取り組むべきである。つまりはリスクの問題というよりもプラスチックごみ問題として考える必要がある。水管理による流出防止対策は,プラスチックだけではなく農薬や肥料成分についても系外への流出を防げるため,全体的に環境負荷が低減する。水田での代かき後の流出量が多いが,排水口での捕集が有効であることも報告されている9)。

また,2022年になりJA全農及び業界団体は 「緩効性肥料におけるプラスチック被膜殻の海洋流出防止に向けた取り組み方針」を公表した。これには2030年までの達成を目標とした以下の3つの取り組みが示されている:

①被覆肥料にプラスチックが含まれていることの周知

②プラスチック被膜殻の農地からの流出抑制対策の実施

③新技術の開発と普及によるプラスチック被膜に頼らない農業の実現

以上のような取り組みに加えて,関係者間での情報共有や,対話や意見交換を通じた相互理解・信頼関係の構築を行うリスクコミュニケーションが求められるだろう。これは一方的な情報提供ではなく,双方向的コミュニケーションが重要であり,説得のための技法という認識を持たないように注意が必要である12)。

参 考 文 献

1)日本学術会議.提言

「マイクロプラスチックによる水環境汚染の生態・

健康影響研究の必要性とプラスチックのガバナンス」(2020)

2)国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター

環境・エネルギーユニット.俯瞰ワークショップ報告書

「社会および産業争力を支える基盤としての環境リスク評価研究」(2020)

3)池貝隆宏,三島聡子,菊池宏海,難波あゆみ,小林幸文.

相模湾沿岸域のマイクロプラスチック漂着特性.

神奈川県環境科学センター研究報告.41, p.1−10 (2018)

4)Burns EE, Boxall ABA. Microplastics in the aquatic environment: Evidence for or against adverse impacts and major knowledge gaps.

Environmental Toxicology and Chemistry.37, p.2776−2796 (2018)

5)国立研究開発法人農業環境技術研究所.

【技術マニュアル】農薬の生態リスク評価のための種の感受性分布解析 Ver. 1.0 (2016)

6)岩崎雄一,眞野浩行,林彬勒,内藤航.

マイクロプラスチックの水生生物への粒子影響に着目した有害性評価の現状と課題.

環境毒性学会誌.24, p.53−61 (2021)

7)Science Advice for Policy by European Academies.

A scientific perspective on microplastics in nature and society (2019)

8)Fraunhofer Institute for Environmental, Safety and Energy Technology UMSICHT.

Kunststoffe in der umwelt: mikro- und makroplastik (2018)

9)農林水産省農産局園芸作物課.

農業分野から排出されるプラスチックをめぐる情勢 (2022)

10)農林水産省.令和2年度プラスチックを使用した被覆肥料の実態調査 (2021)

11)一般社団法人ピリカ.マイクロプラスチック流出状況データベース.

12)木下冨雄.リスク・コミュニケーションの思想と技術.ナカニシヤ出版 (2016)

中華めん用小麦「ラー麦」において

高い子実タンパク質含有率を確保できる省力施肥法

福岡県飯塚農林事務所

飯塚普及指導センター

石丸 知道

1.はじめに

福岡県で育成された中華めん用小麦「ラー麦」(品種名:ちくしW2号)の2020年播の作付面積は1,890haで,福岡県内の小麦作付面積の12%を占めている。「ラー麦」の作付にあたり,実需者からは良好なラーメン適性を保つために,子実タンパク質含有率12%以上の確保が求められている(古庄ら 2013) 。子実タンパク質含有率12%以上を確保するために,福岡県では施肥基準を分げつ肥+穂肥+穂揃期追肥の追肥3回体系としている。

しかし,穂揃期追肥は生産者にとって重労働であるため,省力化が望まれていた(田中 2013) 。そこで,分げつ肥施肥時に速効性肥料と肥効調節型肥料の配合肥料を施用し,穂肥と穂揃期追肥を省略する追肥1回体系を検討した。肥効調節型肥料は,窒素溶出の早進化のため溶出期間の最も短い20日タイプ,茎立期までは窒素溶出を抑制し,茎立期頃から穂揃期頃にかけて窒素が溶出するシグモイド型とし,これらの条件を満たす被覆尿素肥料,シグモイド型エムコート20タイプ(ジェイカムアグリ株式会社,以下,S20)を選定した。また,被覆肥料の窒素溶出は温度に依存するため,年次により溶出パターンが変動することが考えられ,加水分解型のくみあいグッドIB粒33(ジェイカムアグリ株式会社,以下,IB)の配合も検討した。ここでは,その概略を紹介する。

2.方法

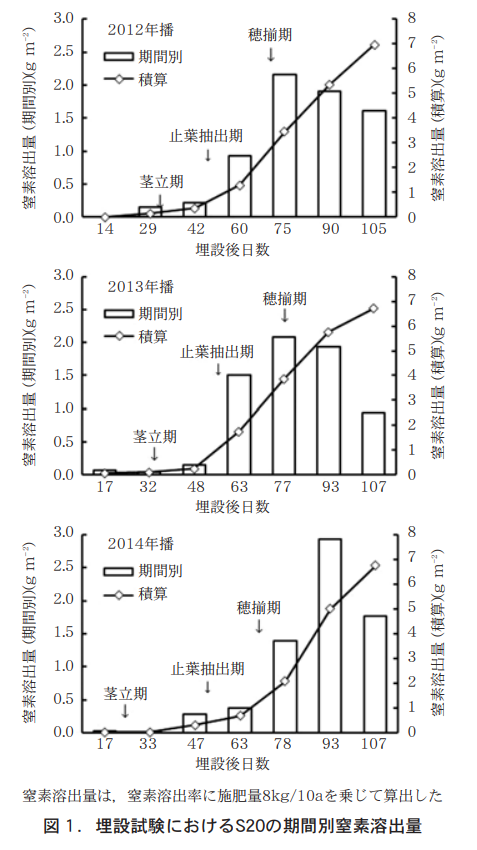

1.S20の期間別窒素溶出量

S20の期間別窒素溶出量を推定するため,福岡県農林業総合試験場豊前分場(福岡県行橋市)の水田圃場(埴壌土,水稲後作)で,2012〜2014年(播種年,以下同じ)の3か年間,埋設試験を行った。S20を分げつ肥施用時(2012年播は1月31日,2013年播と2014年播は1月28日)に地表面に設置後,地域慣行で行われている土入れ作業を再現するため覆土し,概ね15日ごとに回収した。回収したS20は,PDAB発色法の吸光光度法により残存窒素量を求めた。それぞれの残存窒素量から窒素溶出率を算出し,施肥窒素量を8kg/10aとした場合の窒素溶出量に換算した。さらに,前回調査時の窒素溶出量を差し引いて,期間別の窒素溶出量を算出した。

2.省力施肥による「ラー麦」の生育,収量

「ラー麦」を供試し,2012〜2014年播で前述の埋設試験と同一圃場で栽培試験を実施した。播種方法は畦幅150cmの4条の条播で,目標出芽本数を150本/㎡とした。試験の規模は1区8.3㎡の3反復で,11月21〜22日に播種した。試験区の構成を表1に示した。基肥は,全区速効性の化成肥料を窒素,リン酸,カリの成分でそれぞれ5,5,5kg/10aとした。省力施肥区は,分げつ肥(分げつ期,1月下旬)施用時に,速効性肥料で3,0,3kg/10aとS20で9,0,0kg/10aの配合肥料,あるいは速効性肥料で3,0,3kg/10aとS20で8,0,0kg/10aおよびIB(33−0−0)で1,0,0kg/10aの配合肥料を施用した。

配合肥料での肥効調節型肥料の窒素量は,分施の穂肥と穂揃期追肥を合わせた窒素施肥量7kg/10aに2kg/10aを増肥し,分げつ肥の速効性肥料を1kg/10a減肥した。分施区は福岡県の施肥基準に基づき,追肥に速効性肥料を分げつ肥で4,0,4kg/10a,穂肥(茎立期,3月上旬施肥)で2,0,2kg/10a,穂揃期追肥に硫安で5,0,0kg/10a施用し,比較検討した。

3.結果

1.S20の期間別窒素溶出量

1月下旬(分げつ肥施肥時)に埋設したS20の期間別窒素溶出量を図1に示した。S20の窒素溶出量は,3か年とも埋設後45日頃(節間伸長期)までは合計0.4kg/10a以下であった。埋設後45日頃以降は,2012年播と2013年播では,埋設後45日頃〜60日頃(節間伸長期〜止葉抽出期)の期間で0.92〜1.51kg/10a,埋設後60日頃〜75日頃(止葉抽出期〜開花期頃)の期間で2.09〜2.17kg/10a,埋設後75日頃〜90日頃(開花期頃〜出穂期後17〜21日)の期間で1.90〜1.93kg/10aと,窒素溶出量は節間伸長期以降に増加した。

2014年播は,埋設後48〜63日(節間伸長期〜止葉抽出期)の期間は0.37kg/10aと少なかったが,埋設後64〜78日(止葉抽出期〜開花期頃)の期間で1.39kg/10a,埋設後79〜93日(開花期頃〜出穂期後24日)の期間で2.94kg/10aと,窒素溶出量は止葉抽出期以降に増加した。

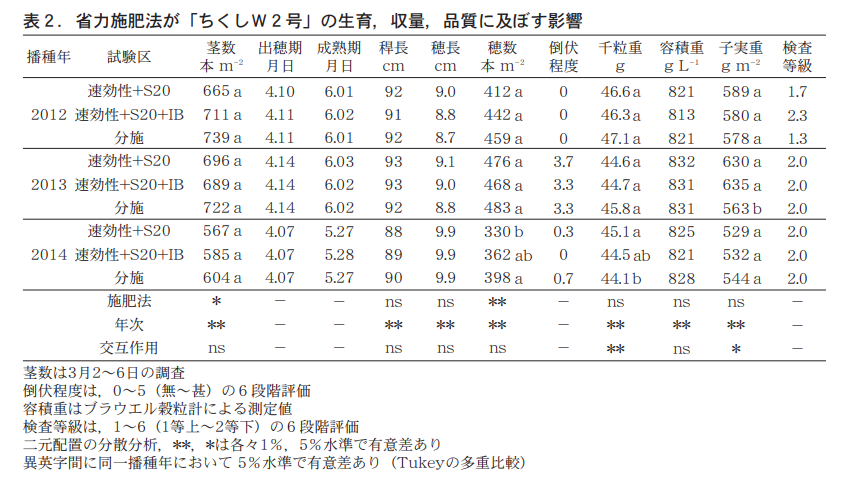

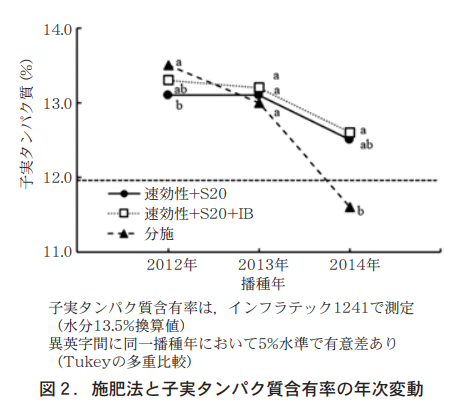

2.省力施肥による「ラー麦」の生育,収量,品質

施肥法別の生育,収量,品質を表2に示した。分施区と比べると,速効性肥料とS20の配合肥料では,茎数および穂数が少ない傾向で,特に2014年播は少なく,出穂期,成熟期はほぼ同日であった。速効性肥料とS20およびIBの配合肥料では,茎数,穂数は同程度で,出穂期は同日,成熟期は1日程度遅かった。倒伏程度に試験区の差はなかった。両省力施肥区の収量は,2012年播および2014年播では同程度,2013年播では多く,品質に差はなかった。子実タンパク質含有率は,分施区では12%以下となった2014年播を含めて試験を行った3か年とも省力施肥区では,12%以上を確保できた(図2) 。

4.考察

中華めん用小麦「ラー麦」において,分げつ期に速効性肥料と肥効調節型肥料の配合肥料を施肥し,穂肥と穂揃期追肥を省略する省力施肥体系を検討した。

最初に,肥効調節型肥料S20の期間別窒素溶出量を調査した。期間別窒素溶出量は,分げつ期に埋設した場合,埋設後45日頃(節間伸長期)までは3か年とも0.4kg/10a以下であったが,埋設後45日頃〜60日頃(節間伸長期〜止葉抽出期)と埋設後60日頃〜75日頃(止葉抽出期〜開花期頃)では,それぞれ0.37〜1.51kg/10a,1.39〜2.17kg/10a(図1)と年次により異なり,2014年播は他の2か年と比べて止葉抽出期〜開花期頃の窒素溶出量が少なかった。

S20の窒素溶出は温度に依存するため,溶出量に差が生じた3月中旬以降の各年の平均気温を平年と比べると,3月中旬と下旬では2012年播は1.2〜1.4℃,2013年播は1.2〜2.2℃,2014年播は0.4〜1.7℃いずれも高く,4月上旬では2012年播は2.2℃高く,2013年播および2014年播は0.4℃低かった(行橋アメダス) 。このため,2014年播の窒素溶出が遅れた要因は,平均気温以外の要因が考えられた。

小林ら(1997)は,被覆肥料の窒素溶出の開始には被覆膜の中に一定の水分侵入が必要であることを報告している。S20を1月28,31日に埋設した後の2月の降水量を平年と比べると,2012年播と2013年播は127,129%であったのに対し,2014年播は73%(行橋アメダス)で,2014年播で窒素の溶出が遅れたのは,2月の降水量が少なく,被覆膜内への水分の侵入が不十分で,溶出が遅れたためと思われた。

福岡県の施肥基準では,分施における穂肥の施肥時期は茎立期で,施肥窒素量は2kg/10aである。S20の累積の窒素溶出量が,分施の穂肥窒素量と同程度の2kg/10aとなるのは止葉抽出期〜開花期であり,茎立期より遅かった。そのため,穂肥としてのS20の効果を検討する上で,止葉抽出期頃の窒素施肥が小麦の窒素含有量と収量,品質に及ぼす影響を明らかにする必要があり,調査した。紙面の都合でデータは省略するが,穂肥を茎立期または止葉抽出期に施肥した場合,施肥窒素利用率は両時期とも70%程度で,穂数,子実重,子実タンパク質含有率に有意な差は認められなかった。

石丸ら(2016)は,穂肥を茎立期に施肥した場合,穂揃期追肥と同様に施肥窒素利用率が70%程度と高いことを報告している.そのことから,穂肥を止葉抽出期に施肥しても小麦の窒素吸収能力は茎立期および穂揃期と同様に高く,差が認められなかったと考えられた。このため,分げつ期に施肥して止葉抽出期頃から窒素が溶出するS20は,速効性窒素肥料による茎立期の穂肥と同様の効果があると思われた。

次に,省力施肥法において配合する肥効調節型肥料の種類と量を検討するために,速効性窒素肥料3kg/10aとS20 9kg/10aの配合肥料あるいは速効性窒素肥料3kg/10aとS20 8kg/10aおよびIB 1kg/10aの配合肥料の2種類を施肥し,生育,収量,子実タンパク質含有率に及ぼす影響を慣行の分施と比較検討した(表2,図1) 。一般に,肥効調節型肥料の窒素溶出量は,施肥量の80〜90%であることから,配合肥料での肥効調節型肥料の窒素量は,分施の穂肥と穂揃期追肥を合わせた窒素施肥量7kg/10aに2kg/10aを増肥し,製品重量を軽量化するため,分げつ肥の速効性肥料を1kg/10a減肥した。

その結果,分施と比べて,速効性肥料とS20の配合肥料では,茎数,穂数が少ない傾向がみられた。S20は施用後茎立期まで窒素が溶出しないため,窒素供給不足が考えられた。一方,速効性肥料とS20およびIBの配合肥料では,茎数,穂数に差はなかった。IBは加水分解により尿素に変化する肥料(藤原ら 1998)であり,施肥後の降雨によりIB由来の窒素が加水分解され,持続的に窒素供給を行うことができる。試験を実施した3か年とも施肥後すぐに降雨があったことから,IBの窒素供給が始まり,速効性肥料の減肥分の窒素を補い,分施と同等の茎数,穂数を確保できたと思われる。

このことから,安定的に窒素を供給し,茎数,穂数を確保するためには,速効性肥料とS20およびIBの配合肥料が望ましい。千粒重,容積重,収量,検査等級はいずれの配合肥料とも慣行の分施と差はなかった(表2) 。また,子実タンパク質含有率は,試験を実施した3か年とも12%以上を確保できた(図2) 。

以上のことから,中華めん用小麦「ラー麦」を適期に播種し,速効性窒素肥料3kg/10aとS20 8kg/10aおよびIB 1kg/10aの配合肥料を分げつ期に施肥した場合,慣行の分施と生育,収量,子実タンパク質含有率は同等で,穂肥および穂揃期追肥を省略した省力施肥が可能であった。

参 考 文 献

●藤原俊六郎・安西徹郎・小川吉雄・加藤哲郎編 1998.

土壌肥料用語事典.農文協.東京.216−217.

●古庄雅彦・馬場孝秀・宮崎真行・石丸知道・大野礼成・髙田衣子・浜地勇次 2013.

日本初のラーメン用小麦品種「ちくしW2号」の開発と高品質生産技術の確立.

日作紀 81 (別号1):518−521.

●石丸知道・荒木雅登・荒木卓哉・山本富三 2016.

中華めん用小麦品種「ちくしW2号」の子実タンパク質含有率における施肥窒素の利用率と地力窒素の寄与率.日作紀 85:385−390.

●小林新・藤澤英司・羽生友治 1997.

被覆肥料の溶出と被覆膜内外の水分の挙動.土肥誌 68:14−22.

●田中浩平 2013.

現場が求める技術開発−硬質小麦「ちくしW2号」(ラー麦)普及の取り組みから−.

日作九支報 79:65−68.

土のはなし−第15回

化学肥料だけしか使わない畑のコムギの生育

−堆肥だけの畑と比べる−

ジェイカムアグリ株式会社

北海道支店 技術顧問

松中 照夫

化学肥料を世界で最初に市販したのは,イギリスのローズだった。1843年7月1日のことである。それまでの作物の養分源はもっぱら堆肥であった。ドイツのテーヤが指摘した植物の養分は土にある有機物(フムス=腐植)であるというのが通説の時代だったからである。

1.植物の養分が有機物から無機物へ変わる時代

その通説に疑問の声をあげ,1828年に植物の養分は有機物ではなく無機物(ミネラル)であると初めて指摘したのはドイツのシュプレンゲルだった。その指摘をさらに強力に援護し,1840年に理論化して普及させたのが同じドイツのリービヒである。ローズが,無機物である化学肥料(製法特許を取得した過リン酸石灰に,リン酸アンモニウムとケイ酸カリウムからなる肥料)を作物の養分として販売したのはそんな時代のことだった。

ローズは,販売しようとする化学肥料の有効性を検証するために,彼の生地であるハーペンデンのローザムステッドでいくつかの試験を試みた。彼は1837年から39年にポット試験を実施し,1840年から41年には小規模な圃場試験をおこなった。それらの試験から,キャベツに対して,窒素だけでなくリンも含んだリン酸アンモニウムの施与で最多収となったことから,養分としてのリンの重要性を認めた。

2.ブロードボーク・コムギ圃場試験の概要

ローズは,リービヒのところで化学を学んだギルバートを,科学的協力者として呼び寄せ,化学肥料と堆肥の養分的効果の比較試験を開始した。それは,化学肥料を世に出したまさにその1843年の秋で,試験に用いる作物としてコムギ(秋まきコムギ)を播種したのだ。これが今月紹介するブロードボーク・コムギ試験圃場である。この1843年がローザムステッド農試の創設年である。

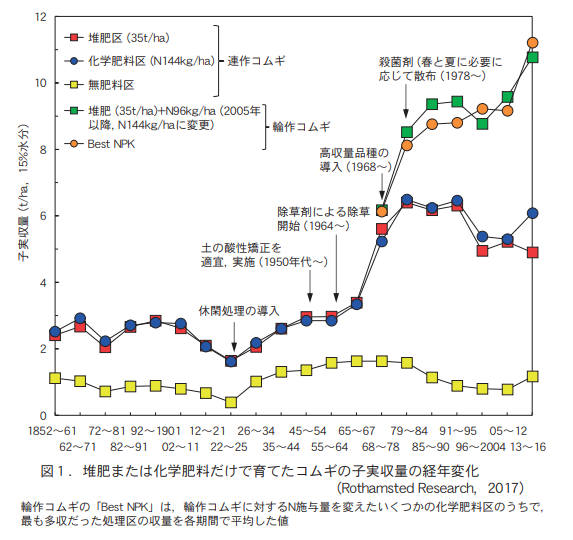

この圃場試験はそれ以来,179年経過した現在まで絶えることなく継続されている。試験の処理は,堆肥を35t/ha与えて栽培する堆肥区を対照とし,無肥料区の他に,化学肥料の処理区には窒素以外の養分としてリン,カリウム,マグネシウムなどを一定量与え,窒素は0,48,96,144kg/haの4水準であった。現在はこの4水準に加えて,192,240,288kg/haの処理を加え7水準で試験が継続されている。当然のことだが,化学肥料が世に出たその年に開始された試験であるので,化学肥料だけで栽培され続けた期間がこのブロードボーク圃場より長い圃場は地球上に存在しない。

1968年には,試験に用いるコムギの品種を高収量品種(稈長を短くして多肥条件でも倒伏しにくくし,葉を直立にして受光態勢を改良した品種)に変更している。同じ1968年からそれまでの連作処理の他に5年輪作の処理を加え,堆肥35t/haに窒素を96kg/ha(2005年からは144kg/haに増量)追加する処理もおこなうようになった。

3.ブロードボーク・コムギ圃場試験の結果

1)適量の化学肥料で堆肥区と同等の収量

図1はこの試験の結果である。連作コムギ試験の化学肥料(N144 kg/ha)区のコムギ子実収量は堆肥区と大差がない。化学肥料だけであっても与える量が適量なら,堆肥を35t/ha与えてコムギを生産した場合とほぼ同等の子実生産が可能であることが確認された。

また興味深いことに,いずれの処理区も連作が60年ほど経過した1902年以降,連作障害が認められるようになって収量が低下していった。そこで休閑処理(1年休閑の後,4年連作)を導入すると再び収量が回復している。これはコムギの連作障害が化学肥料区だけでなく堆肥区でも発生し,回復には堆肥や化学肥料の与え方といった養分的な処理ではなく,休閑処理のほうが有効であることを示している。

2)高収量品種の導入で収量が飛躍的に増加

高収量品種が導入された1968年以降,堆肥や化学肥料の施与処理が変化しないにもかかわらず,連作コムギの収量は2倍近く増えている。高収量品種の高い子実生産能力が確認できる。

しかも,1968年以降に設けられた5年輪作区では,堆肥に化学肥料の窒素分を加えて全窒素施与量を増加させたところ,収量は10t/ha近くになった。これは,1967年までの古い品種時代の堆肥区の収量のおよそ3倍にもなるだけでなく,わが国の平均的収量のおよそ2倍にも達する。堆肥に化学肥料の養分を追加したことによる増収効果は明らかで,高収量品種の肥料養分への反応のよさが理解できる。

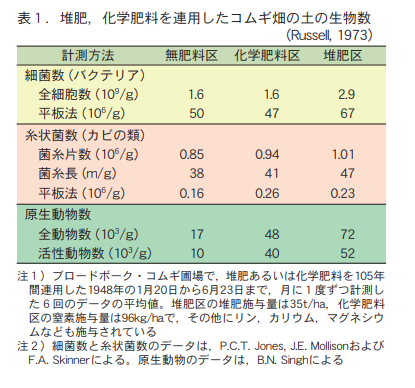

3)化学肥料だけしか使わない畑での土の生物

化学肥料を使いつづけると土の中の生物が死に絶え,「土が死ぬ」と心配する人がいる。もし,化学肥料を使い続けることで土の生物が絶滅するのであれば,もちろん,この試験のコムギの収量や生育に影響するはずである。しかし,そのような現象は,世界で最も長く化学肥料だけを使い続けた,このブロードボーク・コムギ試験圃場でさえ,まったく認められていない(図1) 。化学肥料区と堆肥区の土の

生物数を調査した結果によると,化学肥料だけを施与し続けたために,土の生物が生息しなくなったという事実はない(表1) 。

長年ローザムステッド農試の場長をつとめたラッセルは「化学肥料がミミズに有害だから使用すべきでないという懸念がもたれている。しかし,ブロードボーク・コムギ試験圃場において,100年以上も連続して慣行量以上の化学肥料を施与してもそういう兆候はない」と明確に指摘している(Russell,1957) 。

以上の試験結果は,化学肥料を適切に利用するかぎり,化学肥料が作物に悪影響を与えるというような心配をしなくてもよいことを示している。